BIO TECH

バイオ、ヘルスケア、医療、創薬、医療機器、研究ツール等の

バイオテック領域の起業家・研究者の技術と想いを共に社会実装します

バイオテックグランプリ2025

社会の課題解決に立ち向かうバイオ、ヘルスケア、医療、創薬、医療機器、研究ツール等の

バイオテック領域の起業家・研究者の技術と想いを共に社会実装します

NEWS

ニュース

2025/10/20

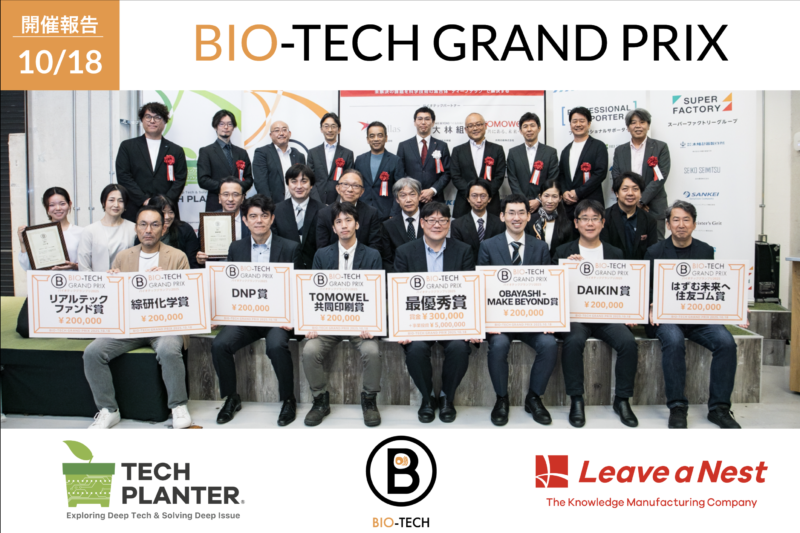

【開催報告】バイオテックグランプリ2025:最優秀賞はPyrozymeが受賞 ―世界最高の耐熱性プロテアーゼによる新しい価値提供

- バイオテックグランプリ

2025/10/15

バイオテックグランプリ2025 開催のお知らせ

- グランプリ

- ニュース

- バイオテックグランプリ

2025/09/20

領域別TECH PLANTER 2025 パートナー、ファイナリスト決定のお知らせ -全国から集結した84チームのファイナリスト、45のパートナー企業と共に世界の課題解決に挑む-

- アグリテックグランプリ

- エコテックグランプリ

- グランプリ

- ディープテックグランプリ

- ニュース

- バイオテックグランプリ

- フードテックグランプリ

- マリンテックグランプリ

- ライフテックグランプリ

2025/09/13

TECH PLANTER 2025 デモデイ開始のお知らせ -国境を超えた課題解決プロジェクトを集合体の知を持って挑む-

- アグリテックグランプリ

- エコテックグランプリ

- グランプリ

- ディープテックグランプリ

- ニュース

- バイオテックグランプリ

- フードテックグランプリ

- マリンテックグランプリ

- ライフテックグランプリ

ABOUT

開催概要

- 趣旨

- 大学や研究機関、企業の研究所では科学技術の「種」が生まれていますが、実用化に向けて芽を出すまでに大変な努力を要します。リバネスならびにパートナー企業によって開催する「テックプランター」は、これを発掘し、ビジネスまで芽吹かせるプランターとしての役割を担うことを目的としたエコシステムです。「バイオテックグランプリ」は、リアルテック領域(バイオ、ヘルスケア、医療、創薬、医療機器、研究ツール等)の技術シーズと起業家の発掘育成を目的としたプログラムです。

関連グランプリ : バイオテックグランプリ一覧 - 対象

-

- リアルテック領域の技術シーズをもとに世界を変えたい、世の中をよくしたいという構想を持ち、創業あるいは新事業展開の意志がある方

- 個人、チームどちらでの参加もOK。法人設立前もOK。

- 既に法人になっている場合でも設立年数の制限なし。量産やPMF成立が近い方でもパートナー企業連携などを構想している方はOK。

- 募集テーマ

- 環境、エネルギー、食、農業、医と健康等を支えるバイオ基盤技術

- 募集期間

- 2024年12月2日(月)~2025年7月4日(金)23:59

- 審査基準

-

リバネスおよびパートナー企業によって構成される審査員により、以下の各項目により審査します。

- 01新規性

- 02実現可能性

- 03海外への展開力

- 04世界を変えそうか

- 05パッション

- 表彰

- 最優秀賞:(賞金30万円+事業投資500万円を受ける権利)1件

企業賞:(賞金20万円)10件程度を予定

SCHEDULE

スケジュール

- 12/2[MON]

-

エントリー開始

こちらからメンバー登録のうえ、webフォームへの記入を行なって応募してください。 また、エントリーへの決意を促し、書類作成のコツを教える説明会を大学単位、個別に開催しています。お気軽にお問い合わせください。

- 6/7[SAT]

-

キックオフ

リバネスおよびパートナー企業、エントリーチームが集まり、交流を行います。

互いに事業相談および連携先開拓を行うことが可能です。なお、当日の参加有無や内容は審査には関係しません。

- 7/4[FRI]

-

1次選考:書類審査

リバネスおよびパートナー企業によって構成される審査員により、書類審査を行います。

チーム、技術、パッション、将来構想などについての情報をwebフォームおよび動画にて提出していただきます。

申請者全員に、審査結果をお知らせするとともに、応募内容に対するフィードバックを行います。

また、プレゼンテーション審査に向けた個別面談(オンラインも可)を希望者に対して実施します。

- 8月上旬

-

ファイナリスト決定

書類審査を通過した希望者に対し、最終選考会に向けたプレゼンテーションのブラッシュアップを目的とした面談を実施します。

また、パートナー企業との事業相談や連携先開拓を目的とした面談を設定可能です。

- 10/18[SAT]

-

バイオテックグランプリ

書類審査を通過したファイナリスト12チームについてプレゼンテーション審査を実施します。

- 10月~

-

連携議論

デモデー終了後も継続してベンチャーとリバネスの連絡窓口はオープンにしており、事業化に向けたディスカッションが可能です。

法人化するところから、試作開発、資金調達、研究開発などの幅広い立ち上げ期の課題に対応しています。

また、ベンチャーとパートナー企業の協業マッチングも盛んになり、事業開発の支援を行っています。

PARTNER

パートナー企業

-

アステラス製薬株式会社 -

株式会社大林組 -

共同印刷株式会社 -

株式会社再春館共創ラボラトリー -

シスメックス株式会社 -

住友ゴム工業株式会社 -

綜研化学株式会社 -

ダイキン工業株式会社 -

大日本印刷株式会社

ASSET

アセット

- ASSET01リバネスコミュニケーター

- ASSET02パートナー企業

- ASSET03プロフェッショナルサポーター

- ASSET04スーパーファクトリーグループ

SUPPORT

支援内容

- SUPPORT01起業の目的やビジョンの整理

- SUPPORT02プレゼンのブラッシュアップ

- SUPPORT03事業会社連携機会の提供

- SUPPORT04研究開発・試作開発の支援

- SUPPORT05知識戦略・知財戦略の支援

- SUPPORT06ファイナンス

DEMO DAY

グランプリ概要

- グランプリ名

- バイオテックグランプリ2025

- 場所

- センターオブガレージ (東京都墨田区横川1-16-3)

- 開催日時

- 2025年10月18日(土)13:00-19:00

- 募集期間

- 2024年12月2日(月)~2025年7月4日(金)23:59

- 参加対象

- クローズド・事前登録制にて開催(ファイナリスト、パートナー企業、プロフェッショナルサポーター、スーパーファクトリーグループ)

- 主催

- 株式会社リバネス

- タイムライン

-

- 12:30~13:00

- 開場

- 13:00~13:30

- 主催者あいさつ

- 13:30~17:00

- プレゼンテーション(Presenter①~⑫)

- 17:00~17:50

- 審査時間

- 17:50~19:00

- 審査結果発表および表彰式

- 19:00~19:30

- 交流会

JUDGE

審査員

-

-

審査員長 株式会社リバネス 知識創業研究センター センター長髙橋 宏之

- 2009年よりリバネスに参画し、民間主導型の40歳以下の研究者向け研究助成「リバネス研究費」の立ち上げや、アカデミアから、ベンチャー、大企業、町工場まで広く知識を集積する学会「超異分野学会」の立ち上げなど、アカデミアの研究成果やアイデアを社会実装する入口を作る活動を仕掛けている。他、株式会社NEST iPLAB取締役を務める。

-

審査員長

-

-

アステラス製薬株式会社 オープンイノベーションマネジメント長後藤 正英

- 1997年東京工業大学で学位(バイオテクノロジー専攻)取得後に旧山之内製薬に入社。分子医学研究所で主に代謝性疾患の初期創薬研究に従事。2011年University of Wisconsin Madison留学、2016年からバイオロジクス研究室長としてバイオロジクス研究をリード、2018年から眼科耳科領域組織長として既存モダリティに加え、遺伝子治療関連プログラムをリード。2021年からUSマサチューセッツ州の細胞医療子会社社長として細胞医薬創薬全体をリード。2024年4月より現職。

-

-

-

株式会社大林組 技術本部 未来技術創造部長赤川 宏幸

- 1993年株式会社大林組入社。技術研究所にて環境工学、温熱環境、バイタルセンシング、ウェルネスなどの研究開発に従事。2023年より未来技術創造部にて、宇宙、モビリティ、バイオ、クライメートテック、未来居住の5つの分野にて、未来ビジョンの企画、協業に従事。異分野と建設業とのシナジーを目指す。博士(工学)。

-

-

-

共同印刷株式会社 技術開発本部 イノベーション推進部 部長佐々木 雄一

- 大学卒業後、1995年に入社し、製造オペレーターから始まり、品質や製造効率改善など包材製造工場にて約15年の経験を積む。その後、本社包装事業部での包材設計業務を経て、2012年に技術開発本部の包材製品開発部に異動し、開発製品の上市を実現。さらに環境技術開発部、技術企画部を経て、2025年4月に新設されたイノベーション推進部に異動し、既存事業領域にとらわれない新規事業を見据えたテーマ創出に取り組んでいる。

-

-

-

株式会社再春館製薬所 ポジティブエイジ統括本部 経営責任者間地 大輔

- 2001年九州大学大学院薬学専攻を修了し、株式会社再春館製薬所に入社。自己回復タンパク質「HSP」の化粧品への世界初応用や、老化の根本原因「Angptl2」と独自原料「不知火菊」の発見を主導。漢方事業での薬剤師経験を経て、現在は生体リズムに着目した「ポジティブリズム」や、住環境から健康を考える「再春館製薬所の家」といった新規事業を責任者として推進し、研究から製造、事業開発までを統括。

-

-

-

シスメックス株式会社 取締役 常務執行役員 CTO吉田 智一

- 1995年岡山大学大学院修了、薬学博士。国立研究機関および製薬企業で創薬研究に従事後、2000年にシスメックス株式会社入社。がんや慢性疾患、中枢性疾患の診断原理・実用化研究、米国医療機関での臨床研究に携わる。川崎重工業との共同出資により設立された株式会社メディカロイドでは取締役として医療ロボット「hinotori™」の開発・導入を推進。2023年より現職、取締役 常務執行役員 CTOとして研究開発マネジメントを統括。

-

-

-

住友ゴム工業株式会社研究開発本部 研究企画部長野尻 和紀

- 1978年生まれ。2013年に住友ゴム工業株式会社入社。研究開発本部 研究第三部に配属される。電子写真用ゴムローラ、シリンジに用いられる医療用ゴム、制震ダンパー用高減衰ゴムなどの開発に従事する。2024年1月から研究開発本部 研究企画部で新規事業の制度設計など新規事業を推進している。

-

-

-

綜研化学株式会社新規事業企画部 Senior Technology Strategist伊純 明寛

- 製薬および医療機器メーカーにてDDS製剤の技術開発および事業開発に従事した後、綜研化学株式会社へ入社。綜研グループは粘着剤を始めとする多様なポリマー設計やプラント製造の技術を活用した新規分野への展開を探索しており、同社の注力領域であるバイオ/ヘルスケアを担当。University of Wales Trinity Saint David (MBA) 修了、日本組織培養学会認定細胞培養士。

-

-

-

ダイキン工業株式会社 テクノロジー・イノベーションセンター 情報通信グループリーダー 主任技師歳清 公明

- 2003年、神戸大学大学院自然科学研究科博士後期課程(工学)を修了後、松下電器産業(現・パナソニック株式会社)に入社。半導体イメージセンサの開発において、商品企画から製造、量産、顧客サポートまでの全工程を商品責任者として牽引。2013年には新規事業責任者として北米シリコンバレーに赴任し、マーケティングおよびソリューション開発に従事。2022年よりダイキン工業に入社し、ソリューション技術企画を担当。現在は、コールドチェーン分野において技術開発と事業開発を同時に実行することによる、企業内での新規事業の早期立ち上げを推進中。

-

-

-

大日本印刷株式会社 研究開発・事業化推進センター 事業開発本部 食とヘルスケア事業開発ユニット 主幹研究員菖蒲 弘人

- 2002年東京理科大学理学部卒、東京医科歯科大学(現東京科学大学)にてバイオマテリアルの研究に従事し、博士号取得。2008年大日本印刷に入社。入社以来、再生医療関連の技術開発に従事している。東京医科歯科大学及び大阪大学との共同開発実施を経て、2022年より現職、再生医療関連の事業化を推進している。再生医療イノベーションフォーラム:起業・事業化促進委員長を兼任。

-

FINALIST

ファイナリスト

-

- リジェネソーム株式会社

- 【代表】鈴木健吾

老化による課題をバイオテクノロジーで解決する

老化による地球上および宇宙での健康課題を、エクソソーム等のバイオテクノロジーで解決するロンジェビティーテック事業である。 -

TOMOWEL共同印刷賞

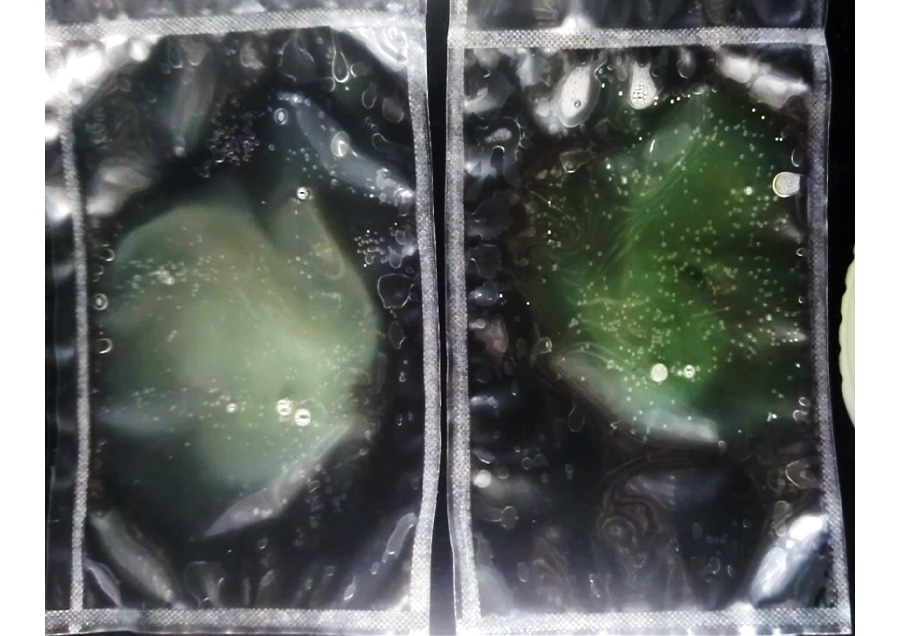

- 株式会社セルフィルム研究所

- 【代表】伊藤 健司

静置培養バッグ「OKUDAKE」

高いガス透過性のフィルムで作成した静置培養バッグ「OKUDAKE」は、通気が必要な微生物培養の静置培養を可能にする。振とうによる物理的ストレスをなくすことで、培養物の能力を引き出し、バイオテクノロジーの可能性を広げる。 -

はずむ未来へ住友ゴム賞/DAIKIN賞

- 株式会社Craftide

- 【代表】大石俊輔

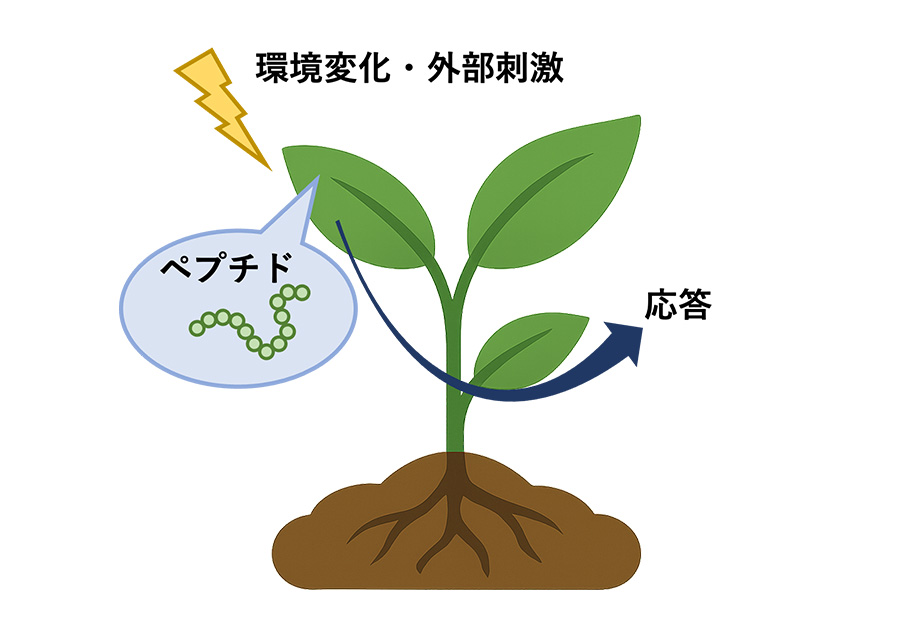

ペプチドファーミングで拓く持続可能な農業

自然に分解されるペプチドを利用した「ペプチドファーミング」により、植物の力を引き出し農業に応用する。栄養吸収の促進や高温・乾燥ストレスへの耐性付与などを実現することで環境調和型農業の実現に貢献する。 -

- 株式会社 未病マーカー研究所

- 【代表】岡田 隆彦

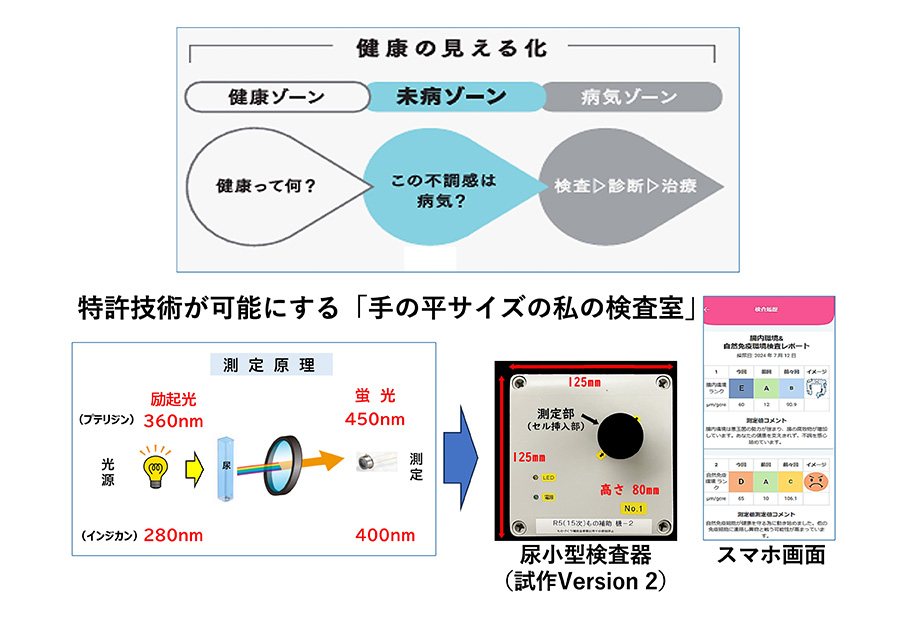

手の平サイズの尿検査器でヘルスケアの新概念の構築

尿には腸内環境、自然免疫細胞活性度、メンタルの状況を反映する分子マーカーが排出される。これらのマーカーを「手の平サイズの小型検査器」で測定する技術を開発し、健康を創造する新しいセルフチェックツールを世界に届ける。 -

OBAYASHI - MAKE BEYOND賞

- Mos-Q

- 【代表】照月 大悟

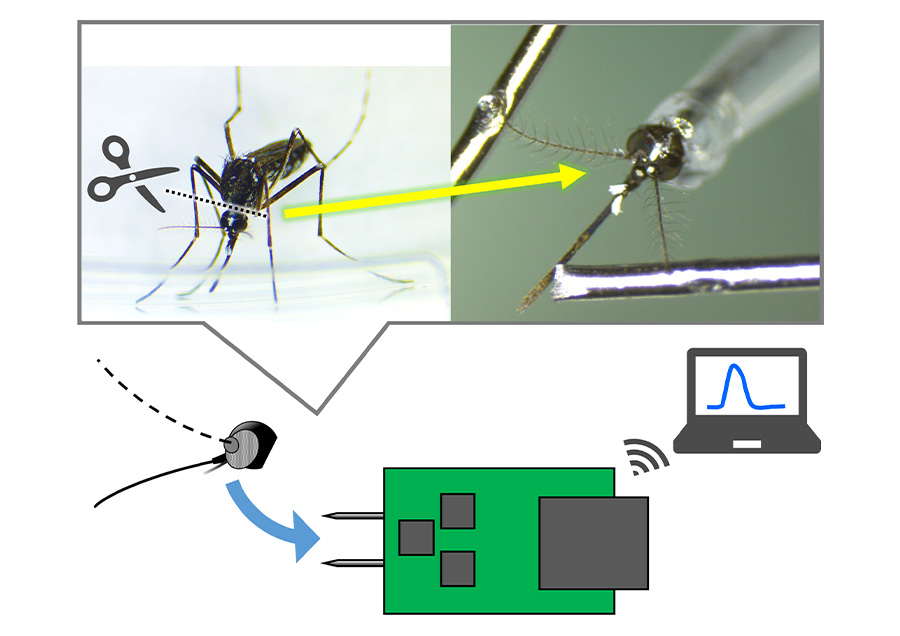

蚊の嗅覚を活かすヒト臭センサで災害現場に挑む

蚊の嗅覚を応用し、ヒト特有の匂いを高感度に検出するバイオハイブリッド型匂いセンサを開発する。視界不良や瓦礫下など、画像センサが機能しにくい災害現場で、匂いを手がかりに要救助者の位置を特定する新たな技術の実現を目指す。 -

最優秀賞

- Pyrozyme

- 【代表】古賀 雄一

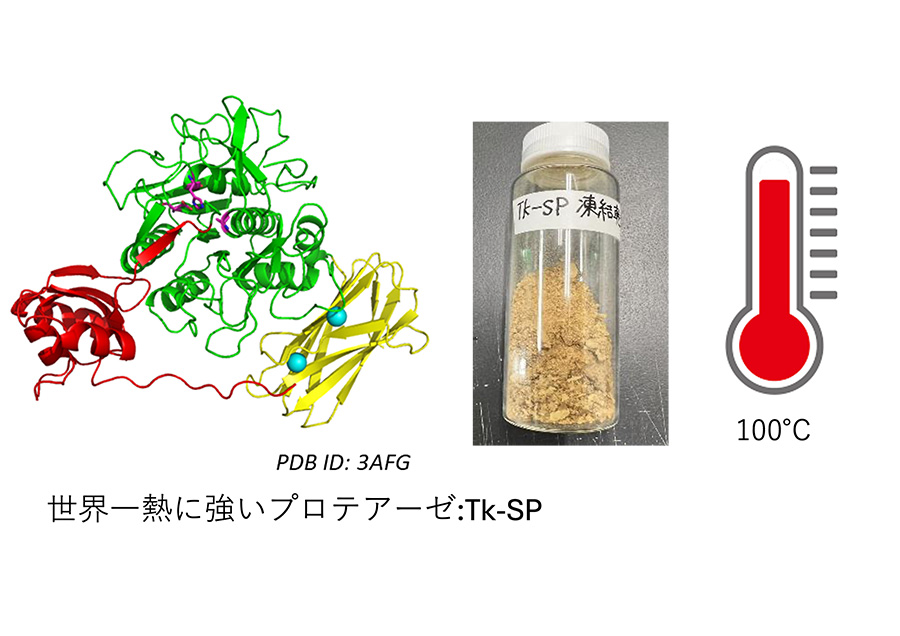

世界最高の耐熱性プロテアーゼによる新しい価値提供

タンパク質は無限の可能性を秘めている。100℃でも働く珍しいプロテアーゼ(タンパク質分解酵素)の大量生産技術をもとに、「酵素は熱に弱い」という従来の常識を覆し、「100℃での酵素反応」による新しいものづくりを実現する。 -

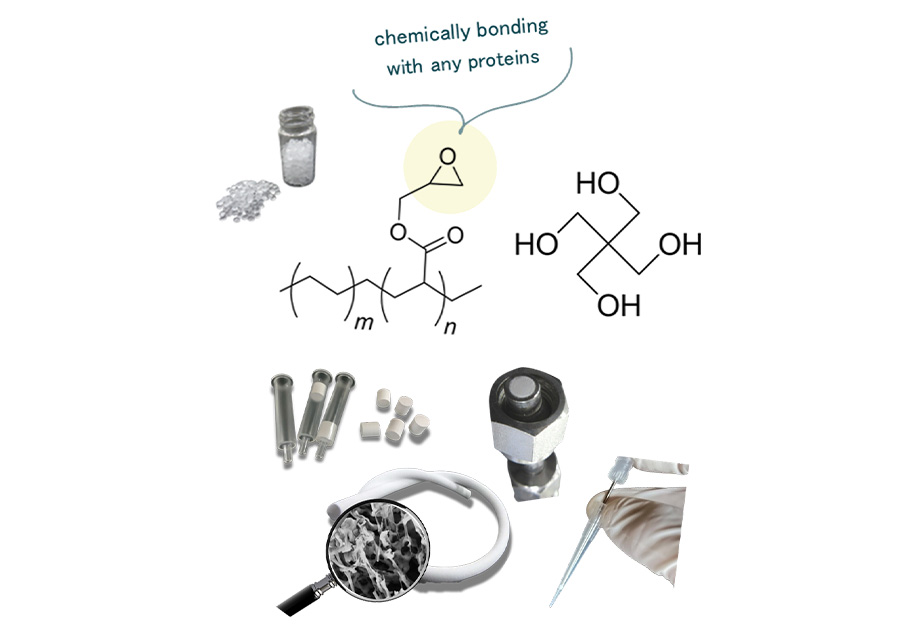

- QualitiZyme

- 【代表】松﨑 千秋

リサイクルを可能にする高機能化酵素の作製技術

酵素は医療・食品・化学工業・農業など様々な産業において製品の製造に必要とされている。天然の酵素を産業利用可能なように高機能化(安定性向上、機能性向上)し、製造における効率、コスト、環境負荷を革新する。 -

- SoLAVi

- 【代表】中牟田 侑昌

電気ウナギに学ぶ 生体適合型カーボン電池の開発

電気ウナギの発電器官に学び、金属を使わない新しい電池を創る。酸化グラフェンとバイオカーボンによる積層ハイドロゲル構造で、生体適合性・柔軟性・自然分解性を備え、医療/ウェアラブル用途を見据えた次世代電池の開発に挑む。 -

綜研化学賞/リアルテックファンド賞

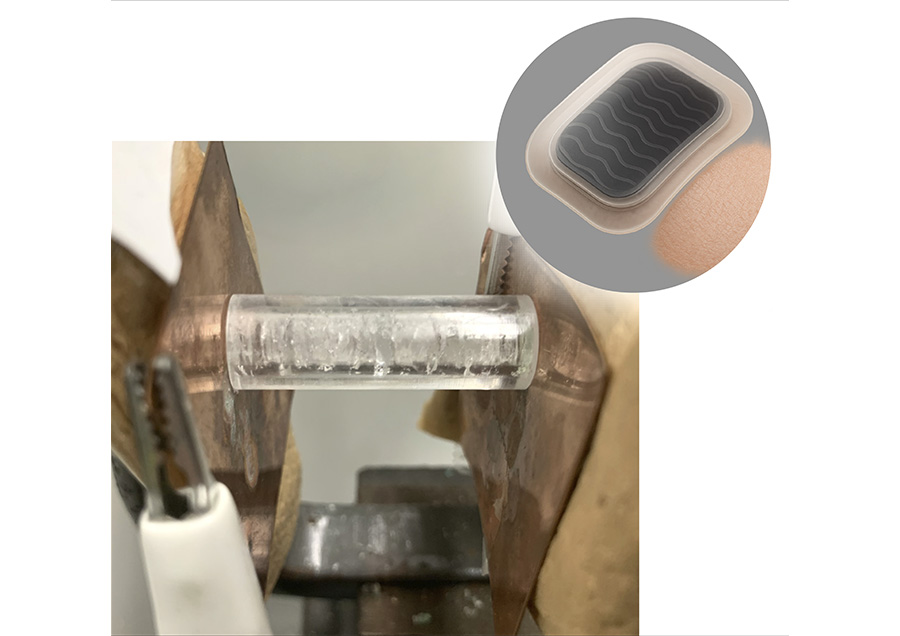

- SPM Maneuver

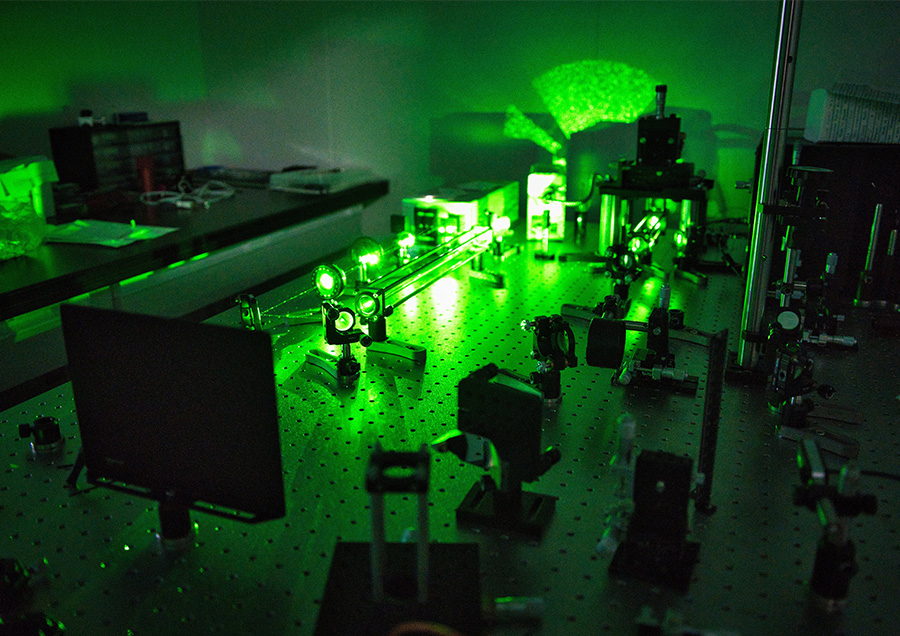

- 【代表】久保 拓也

革新的分離剤:多様化モダリティ医薬品分離と精製

独自開発したスポンジモノリス(SPM)は、ミクロンサイズの貫通孔を有し、新規医薬品モダリティの分離場として好適である。これを医薬品分離のゴールドスタンダードにアップデートし、新たな医薬品製造システムの構築を狙う。 -

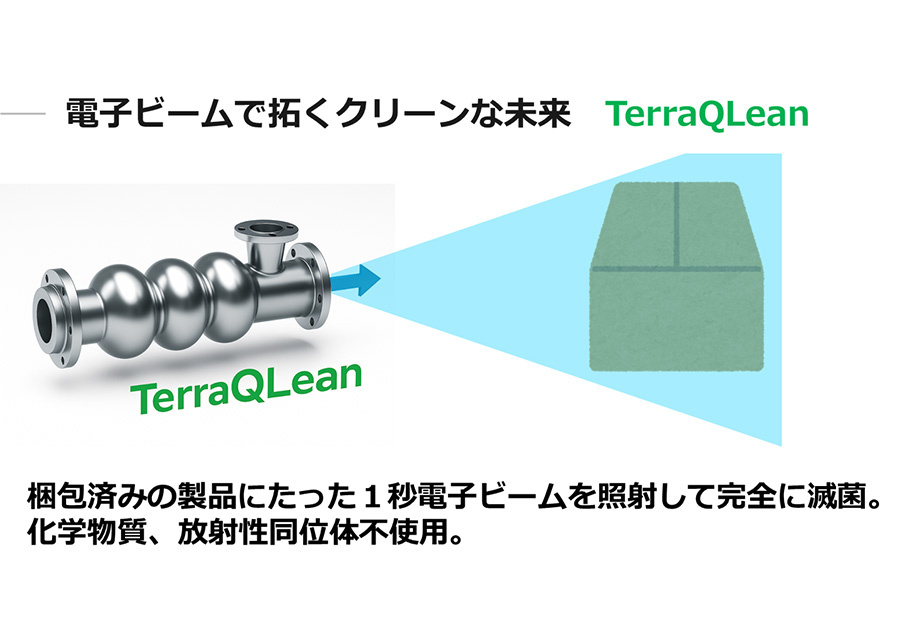

- TerrAccel

- 【代表】高橋 徹

電子ビームで創るクリーンな未来、TerraQLean

素粒子物理学実験、国際リニアコライダー向けの超伝導加速技術を応用し、従来比1/10サイズ・1/5〜1/10価格の電子ビーム滅菌装置を開発。環境破壊や発がん性懸念の酸化エチレンガス滅菌を代替し、安全・安心な医療を実現する。 -

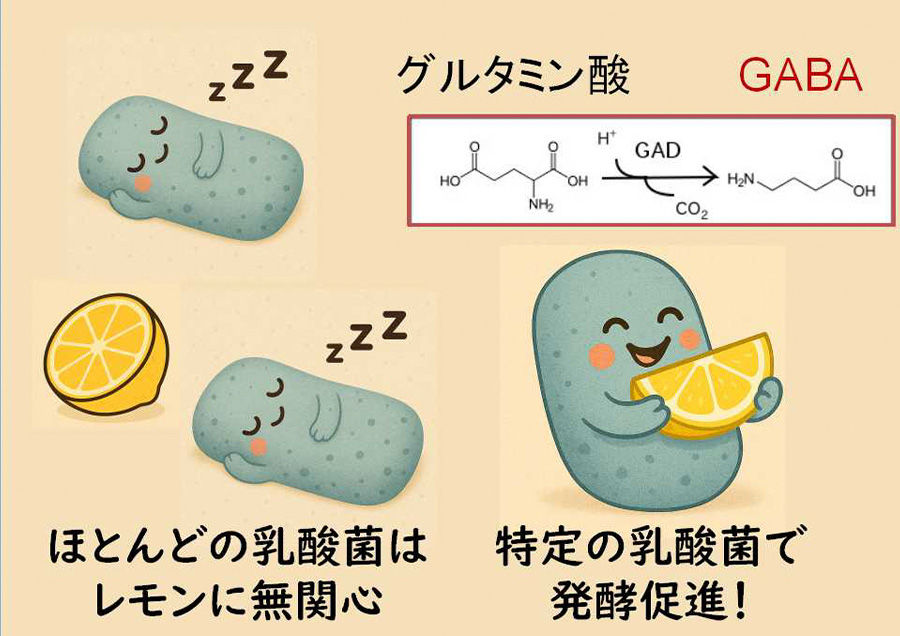

- 創

- 【代表】藤井 創太郎

乳酸菌発酵による柑橘類残渣の再価値化

柑橘類果皮の廃棄予定残渣を有効活用するため、GABA高生産乳酸菌を用いた発酵技術を開発し、新規食品素材としての応用を目指す。 -

DNP賞

- フィジオーラ

- 【代表】高橋 賢

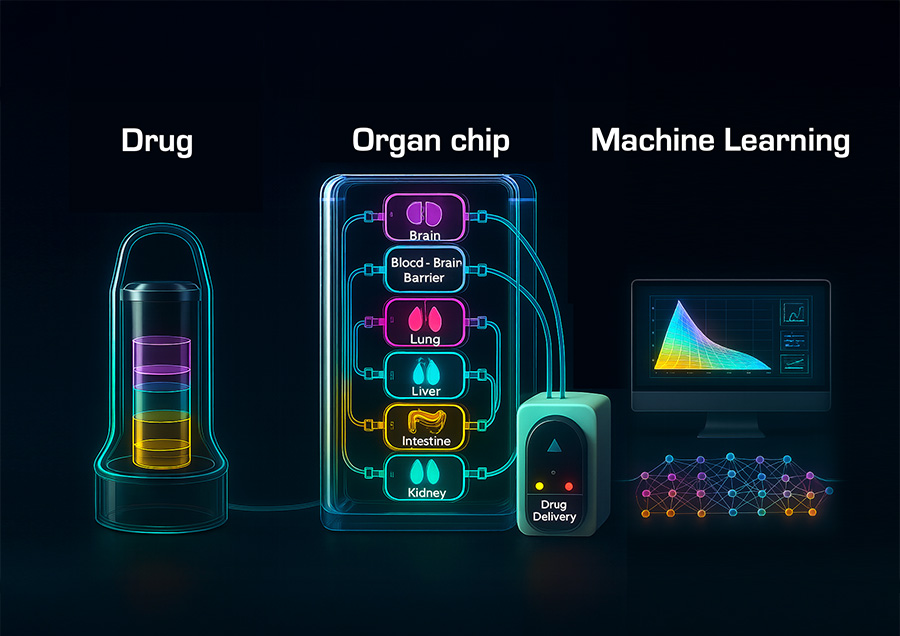

薬効毒性が見える!臓器チップを用いた未来医療

「スケルトンツイン」とは、患者一人ひとりの薬物応答や毒性リスクを透明化し、ヒト臓器チップ上で患者の反応をデジタルツインのように再現する技術である。この技術で医療費を削減し、精度の高い個別化医療を実現する。